花火写真の撮影に最適な焦点距離ってどのぐらい?計算方法をざっくり解説

花火系散歩屋のおーわ(@mof_mof08)です。

花火写真の撮影において最も悩ましいと感じるのが焦点距離じゃないでしょうか。

実際に焦点距離が適切でないと、花火の一部が構図からはみ出てしまう(いわゆるフレームアウト)など失敗につながります。

で、実際のところ適切な焦点距離ってどのくらいなの?とお嘆きの方が、おそらく僕以外にも3名ぐらいいらっしゃるかと思います。

本記事では花火写真の撮影に最適な焦点距離の計算方法について、なるべく分かりやすく解説していきます。

花火写真の撮影における焦点距離の算出方法

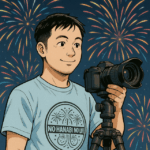

花火写真の撮影における焦点距離[mm]の算出方法は以下の通りとなります。

数式を見て「うげっ!!」となる方もいらっしゃるかと思いますが、綺麗な写真を撮るために必要な要素ですので、ちょっとばっかりお付き合いいただけると幸いです。(後述で算出例も紹介します)

まずは花火に関する情報として花火までの距離と到達高度(打ち上げ幅)が必要になります。

花火までの距離については撮影予定の場所と打ち上げ場所を把握したのち、Googleマップなどの地図アプリで距離を測定するとおおよその値が弾き出せます。

花火の号数(到達高度)や打ち上げ幅については各大会の公式サイトなどで事前に確認しておきましょう。

イメージセンサーのサイズについてはお使いのカメラによって異なり、たいていの場合は各カメラメーカーが公表している仕様に書かれた「撮像素子」の項目で確認できます。

例えば僕がメインで使用しているNikon Z7IIの仕様を確認すると、撮像素子のところに35.9×23.9mmサイズCMOSセンサーと記載されています。

参考までに一眼カメラをお使いの場合はおおむね以下のいずれかに当てはまります。

| 中判 | 44×33mm |

|---|---|

| フルサイズ | 36×24mm |

| APS-C(Canon) | 22.3×14.9mm |

| APS-C(Canon以外) | 23.6×15.8mm |

| マイクロフォーサーズ | 17.3×13mm |

焦点距離の算出にあたっては花火大会とお使いのカメラについての下調べが重要になってきますので、撮影前にしっかりと行なっていきましょう。

花火写真の撮影における焦点距離の計算例

では、実際に2つの例を用いながら、花火写真の撮影における焦点距離を求めていきましょう。

計算例① 高度>幅となる場合の例

一つ目の例として花火の最高到達高度が打ち上げ幅よりも大きくなる場合の例についてみていきましょう。

- 使用するカメラ:Nikon Z5

- 花火の大きさ(号数):10号玉

- 打ち上げ幅:400m

- 花火までの距離:400m

- 構図:縦

まずは花火に関する情報はとして大きさが10号玉、打ち上げ幅が400mとなります。

10号玉は花火玉の到達高度が330m、開発した際の直径が320mとなり、その上端部(最高到達点)は490mに達します。

続いて撮影で使用するNikon Z 5のイメージセンサーの大きさについてですが、仕様に書かれた撮像素子の項目から、フルサイズセンサー(35.9×23.9mm)が採用されているのが見て取れます。

必要な要素が揃ったところで、まずは縦方向の計算を行ないます。

- 被写体までの距離:400m

- イメージセンサーの縦サイズ:36mm

- 被写体の高さ:490m

これを先述で紹介した式に当てはめて計算すると、縦方向に対する最適な焦点距離は29.4mmと算出されます。

続いて横方向の計算を行なっていきます。

- 被写体までの距離:400m

- イメージセンサーの横サイズ:24mm

- 被写体の幅:400m

同様に先述の式に当てはめると、横方向に対する最適な焦点距離は24mmと弾き出されます。

以上の結果から、焦点距離24mm以下で花火の全景が収まる形となります。

計算例② 高度<幅となる場合の例

続いて花火の打ち上げ幅が最高到達高度よりも大きい場合の例を見ていきましょう。

- 使用するカメラ:SONY α6400

- 花火の大きさ(号数):8号玉

- 打ち上げ幅:500m

- 花火までの距離:450m

- 構図:横

まずは花火に関する情報として大きさが8号玉、打ち上げ幅が500mとなります。

8号玉は花火玉の到達高度が280m、開発した際の直径が280mとなり、その上端部(最高到達点)は420mに達する計算になります。

続いて撮影で使用するSONY α6400のイメージセンサーの大きさについてですが、仕様に書かれた撮像素子の項目から、APS-Cサイズセンサー(23.5×15.6mm)が採用されているのが見て取れます。

必要な要素が揃ったところで、まずは縦方向の計算を行ないます。

- 被写体までの距離:450m

- イメージセンサーの縦サイズ:15.8mm

- 被写体の高さ:420m

上記の値を先述で紹介した式に当てはめて計算すると、縦方向に対する最適な焦点距離は16.9mmと算出されます。

続いて横方向の計算を行なっていきます。

- 被写体までの距離:450[m]

- イメージセンサーの横サイズ:23.6[mm]

- 被写体の幅:500[m]

同様に先述の式に当てはめると、横方向に対する最適な焦点距離は14.2mmとなります。

以上の結果から、焦点距離14mm以下(35mm版換算で約21mm)で花火の全景が収まる計算になります。

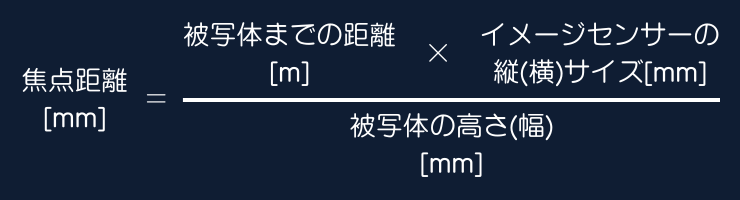

焦点距離の算出に便利なツール

ここまで花火写真の撮影における焦点距離の算出方法について解説してきましたが、大変ありがたいことに必要な項目を入力するだけで値を弾き出せる便利ツールが提供されています。

いずれも無料で利用できますので、必要に応じて活用していただければと思います。

レンズの焦点距離(花火撮影用)

花火愛好家のitaさん(@sonny_i)さんが開発したツール。

使い方はざっくり以下の通り。

- 花火の大きさをプルダウンより選択

- 筒場(花火打ち上げ場所)までの距離を入力

花火の最高到達高度が計算式の中にあらかじめ盛り込まれているので、花火の知識がそれほど深くない方でも扱いやすいのが魅力です。

また、縦構図と横構図それぞれの焦点距離を割り出してくれるのもありがたいポイントとなっています。

フルサイズもしくはAPS-Cイメージセンサー(算出された値を0.67倍)を搭載したカメラをお使いの方はぜひ活用してみてください。

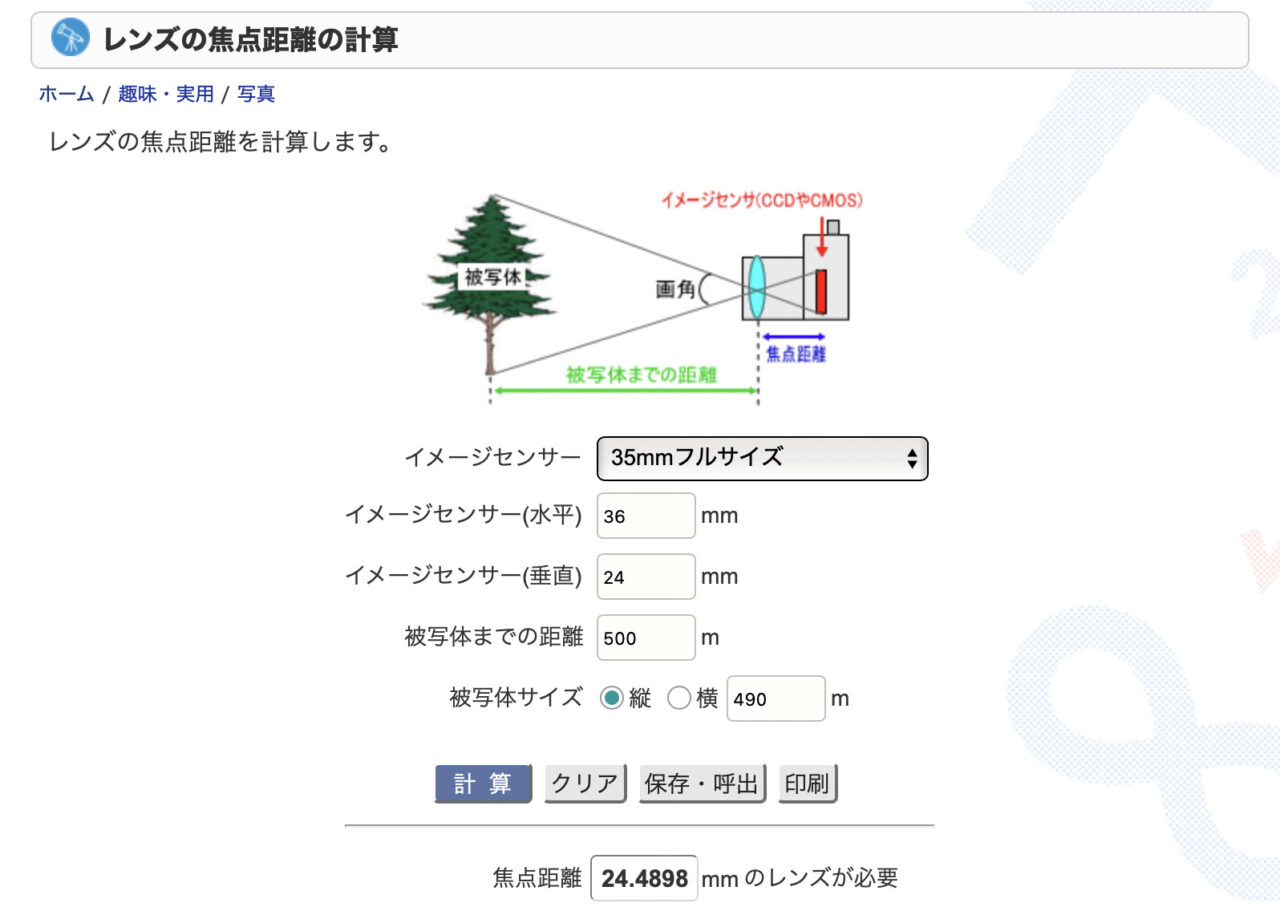

レンズの焦点距離の計算

G-SHOCKでおなじみのカシオが提供する高精度計算サイトのコンテンツの一つ。

使い方はざっくり以下の通り。

- イメージセンサーをリストから選択もしくは手入力

- 被写体までの距離(花火打ち上げ場所までの距離)を入力

- 被写体サイズ(花火の最高到達高度もしくは打ち上げ幅)を入力

- [計算]をクリック

花火撮影専用の計算ツールではないため利用にあたっては多少の知識(号数別の最高到達高度)は必要ですが、幅広いイメージセンサーに対応しているのに加え、花火の打ち上げ幅をベースにした計算もこなせるのが本ツールの魅力です。

まとめ

本記事では花火写真の撮影における焦点距離の算出方法について紹介してまいりました。

算出にあたっては以下の3つの情報が必要になります。

- 花火までの距離[m]

- イメージセンサーの縦(横)サイズ[mm]

- 花火の到達高度(打ち上げ幅)[mm]

少々手間ではありますが、必要な焦点距離を把握することで構図からはみ出る確率を大きく減らせますので、ぜひ活用していただければと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。